Cette préface (qui pour des raisons de format est livrée en 4 parties : mais quand vous disposerez de l’ensemble je vous recommande de reprendre votre lecture d’un coup) est ma réaction au livre-témoignage de Diogène Bideri, philosophe et juriste rwandais, rescapé en 1994 du génocide des Tutsi. Je tente d’y faire apercevoir ce qui est l’évidence qui s’est imposée à ma lecture : à quel point nous sommes tous touchés, par-delà la tentation de l’exotisme, par le génocide – non seulement par l’infinie compassion qu’on ne peut manquer d’éprouver, mais parce que la mort telle qu’elle se produit dans le génocide vient hanter notre présent d’individus mondialisés, et bouleverse ce que nous pensions notre identité de modernes. À quel point, pour le dire d’un mot, nous sommes nous également des rescapés de ce génocide lointain.

Découvrir ou relire les épisodes précédents

Une action forte de la section de Dijon

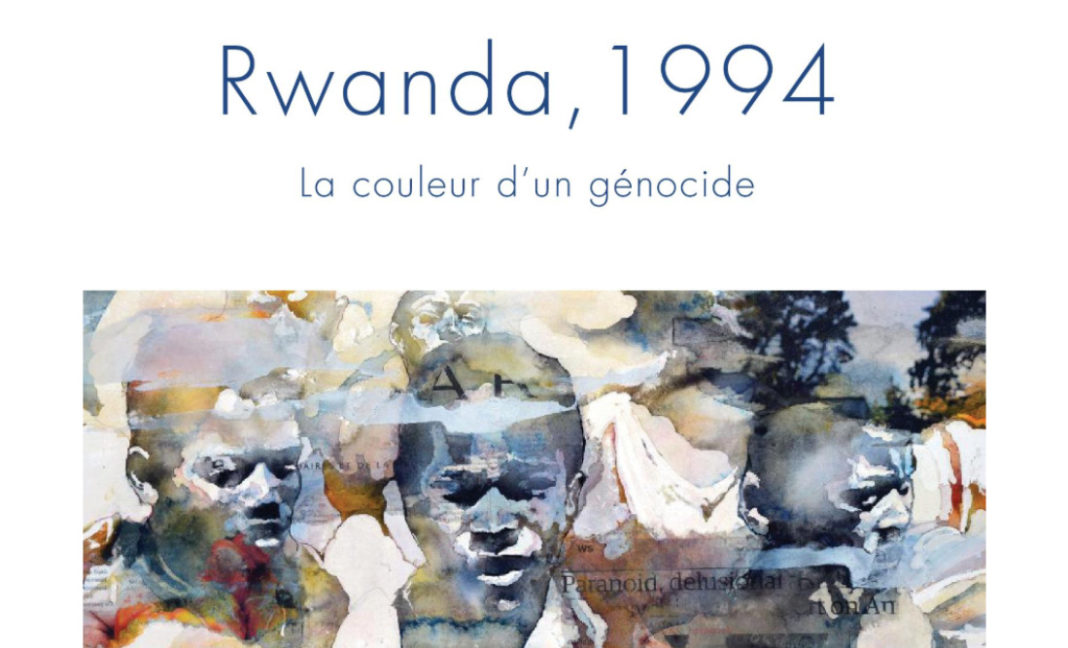

L’achat de 50 exemplaires du livre de Diogène Bideri « Rwanda 1994 : la couleur d’un génocide » Cette décision qui a été prise après avis du bureau national est naturellement mentionnée dans le livre : « ce livre a été publié avec le soutien de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA). L’ouvrage de Diogène Bideri, juriste, philosophe, rescapé, est par ailleurs préfacé par Alain David.

Cette préface (qui pour des raisons de format est livrée en 4 parties : mais quand vous disposerez de l’ensemble je vous recommande de reprendre votre lecture d’un coup) est ma réaction au livre-témoignage de Diogène Bideri, philosophe et juriste rwandais, rescapé en 1994 du génocide des Tutsi.

Je tente d’y faire apercevoir ce qui est l’évidence qui s’est imposée à ma lecture : à quel point nous sommes tous touchés, par-delà la tentation de l’exotisme, par le génocide – non seulement par l’infinie compassion qu’on ne peut manquer d’éprouver, mais parce que la mort telle qu’elle se produit dans le génocide vient hanter notre présent d’individus mondialisés, et bouleverse ce que nous pensions notre identité de modernes. A quel point, pour le dire d’un mot, nous sommes nous également des rescapés de ce génocide lointain.

Alain David

Épisode 4

Que tirer alors de ces faits qui sont la toile de fond du récit de Bideri ? Déjà l’idée extrêmement importante que le génocide des Tutsi n’a pas été une « affaire ethnique », pas même seulement une affaire africaine, mais également, parce que des Français y ont été fortement impliqués – impliqués à un point dont l’ouverture des archives aura à préciser l’ampleur – une affaire française. Et pas seulement une affaire française parce que effectivement quelques Français en responsabilité en 94 ont, c’est factuel, impliqué la France, mais parce que le génocide avec son caractère d’exception est à l’arrière-plan de tout ce que nous vivons, de tout ce que nous, Français, nous Occidentaux mondialisés, sommes et pouvons être, bouleversant les conceptions ordinaires de la vie : dorénavant, à travers lui et selon sa terrible exemplarité nous pressentons qu’il n’y a plus simplement la civilisation opposable à la barbarie, mais que la barbarie se dissimule au fond de la civilisation comme son éventualité récurrente. Et que le préjugé raciste ordinaire – mettons même une simple ou banale et inaperçue « mauvaise habitude », voire cette inattention fonc!ère qui est l’ordinaire quotidien – peut mener, par des détours inimaginables et cependant prévisibles – mais à toute vitesse – à l’effroyable, l’effacement de la différence entre les vivants et les morts. Au Rwanda, avec plus d’un million de meurtres en 100 jours, perpétrés avec des moyens parfois primaires, mais sur le fond de la méthode absolument déshumanisante représentée par la doctrine de la guerre révolutionnaire, le génocide s’est réalisé cinq à six fois plus vite qu’à Treblinka, coeur emblématique de la machine à tuer nazie.

Par là-même, quoi qu’il en soit de l’éloignement de l’Afrique et des couleurs bigarrées de l’exotisme, le génocide des Tutsi nous regarde – nous le regardons, et il nous regarde – nous en sommes comptables, coupables et victimes, et quoi qu’il en soit responsables, les uns et les autres, et en cela même, au sens aussi de ce que le film de Lanzmann révèle de la shoah, il fait de nous, qui n’y étions pas mais qui ne pouvons nous soustraire à lui, également des rescapés : si le rescapé, dans son incondition, est celui qui se tient devant le génocide, sans pouvoir se soustraire à sa logique infernale.

Le livre de Diogène Bideri porte cela (et donc qui s’efforce de ne pas se détourner de l’effroyable, de ses effets, fussent-ils cette trace à peine perceptible au quotidien – et néanmoins accompagnant et modulant de manière indécidable et décisive le rythme ordinaire de nos vies – sera (comme s’y efforce ici la Licra) dans son rôle en lisant, en aidant à la diffusion d’un livre qui porte en lui cette vérité si difficile de notre temps). Il porte tout cela, et plus encore, dans son verbatim, mais aussi dans ses implicites, ou comme le propose son auteur, dans le silence qui accompagne ou qui suit la lecture. Mais aussi, mais également – et Bideri, qui déclare n’avoir jamais pensé écrire un livre, endosse résolument et magnifiquement la responsabilité de l’écrivain, d’un écrivain de la modernité – il permet, par les mots, prolongés jusque dans le silence qu’ils portent, de consentir aux larmes, il objecte à l’effroyable ; autrement dit encore, il fait que ceux qui sont comme cela – je ne trouve ici pas mieux que l’extraordinaire formule d’Agnon – sourient, nous sourient une dernière fois, comme sourient les morts quand ils voient que nous pensons qu’ils ne sont plus vivants. Inventant ainsi, peut-être, pour les hommes de l’époque des génocides, un chemin pour se rendre, au rendez-vous de leur humanité.

Merci pour eux, merci pour nous, tous ensemble, humains.