Le contexte historique

À la suite de John Locke, les Lumières relanceront à travers l’Europe du XVIIIe siècle la notion de séparation de l’Église et de l’État. En France, la première séparation aura été instaurée factuellement en 1794, par la Convention nationale (décret du 18 septembre 1794) qui supprimera le budget de l’Église constitutionnelle, puis confirmée (21 février 1795) par le décret sur la liberté des cultes, précisant à son article 2 que « la République ne salarie aucun culte » ; cette première séparation prendra fin avec la signature du concordat de 1801, sous l’égide napoléonienne.

Plus tard, la République de 1848, secouée par une guerre de classes très dure, appelée Révolution française de 1848, motivée par la bourgeoisie libérale incarnée par Adolphe Thiers, en réaction à la peur sociale, se réconciliera avec les conservateurs catholiques. Ainsi, la loi Falloux de 1850 instaurant la liberté d’enseignement au bénéfice de l’Église, les maîtres des établissements catholiques pourront enseigner sans les titres exigés des autres (ce que Victor Hugo combattit avec éloquence mais sans succès). Ce succès politique encouragera l’Église à s’opposer aux républicains tout au long du XIXe siècle, attaquant sans relâche la modernité, le libéralisme, la démocratie et la République. L’Église s’inquiétant de l’affaiblissement des convictions religieuses, elle dénoncera la montée en puissance du positivisme et du scientisme. Au reste, par réaction, la Troisième République fut intrinsèquement anticléricale.

A la suite de Jules Ferry (années 1880), vingt années sans bouleversement dans les domaines de la laïcisation passeront. C’est l’affaire Dreyfus, explosant en 1898, qui divisera une fois encore la France en deux camps : les « dreyfusards » (une partie de la gauche républicaine) et les « antidreyfusards » (nombreux hommes de droite et une grande partie de la hiérarchie militaire). Il serait toutefois simpliste de ramener l’affaire Dreyfus à un affrontement entre gauche républicaine et droite cléricale et militariste (le premier défenseur de Dreyfus étant le colonel Picquart, un militaire catholique). La grâce présidentielle accordée à Dreyfus ne sera qu’un compromis ; en effet, l’affaire, qui aura vu l’explosion de l’antisémitisme et la polarisation de la société, conduira à un regain d’anticléricalisme patenté.

En juin 1899, Pierre Waldeck-Rousseau forme le cabinet de Défense républicaine, qualifié par le camp nationaliste de « cabinet Dreyfus ». S’il s’abstiendra de prendre des mesures sur le plan religieux, il fera promulguer la loi 1901 sur les associations ; celle-ci prévoyant un régime de liberté pour la création des associations, et un régime d’exception pour les congrégations religieuses (disposant que chaque congrégation dût être autorisée par la loi, se soumettant à l’autorité de l’évêque ordinaire et qu’elle pût être dissoute par un simple décret). La plupart des congrégations (environ quatre sur cinq) déposeront leur demande d’autorisation ; celles s’y refusant seront dissoutes en octobre 1901. En janvier 1902, le Conseil d’État déclarera que l’autorisation préalable nécessaire aux congrégations s’imposeront désormais à toute école dans laquelle enseignent des congréganistes, quel que soit leur nombre.

Aux législatives de 1902, le Bloc des gauches, coalition républicaine, l’emporte et reprend l’œuvre entamée par Ferry ; Émile Combes forme un nouveau gouvernement.

Son premier passage au gouvernement, en 1895, comme ministre de l’Instruction publique et des Cultes aura permit à Combes de mettre en pratique ses convictions anti-catholiques. En 1902, pourtant ex-séminariste (devenu athée et adversaire déterminé de la religion politisée), il sera porté au gouvernement par une poussée radicale. Il ne ne cachera pas, dès son investiture, sa volonté de mener une politique « énergique de laïcité ». Cette déclaration sera suivie d’un durcissement des dispositions prises précédemment par Waldeck-Rousseau ; les demandes d’autorisations seront refusées en bloc, pour assurer définitivement la victoire du laïcisme anticlérical sur le catholicisme.

Ainsi, en juillet 1902, les établissements scolaires non autorisés des congrégations autorisées seront fermés (environ 3 000). Une mesure qui augurera de nombreux incidents, principalement limités aux régions les plus catholiques, et 74 évêques signeront une « protestation ».

La politique violemment anticléricale du ministère d’Émile Combes suscite des troubles. En légende de cette gravure : « Un peuple debout pour sa foi et pour la liberté – épisodes de la prise des bastilles bretonnes sous une pluie battante, le 18 août 1902 ». Ph. Coll. Archives Larbor.

Nouvelle étape sera franchie en mars 1904 : toutes les demandes d’autorisation des congrégations masculines sont rejetées ; en juillet 1903, les congrégations féminines avaient subi le même sort. Une manoeuvre qui provoquera des désaccords au sein même de la majorité républicaine (Waldeck-Rousseau reprochant à Combes d’avoir transformé une loi de contrôle en loi d’exclusion). De fait, religieux et religieuses sont expulsés de France, les plus résistants seront expulsés manu militari par les gendarmes ; des milliers de religieux trouveront alors refuge dans des terres plus hospitalières (Belgique, Espagne, et Royaume-Uni notamment).

Sourd aux critiques émanant de la droite, indifférent aux appels radicaux de Clemenceau, qui réclame la suppression pure et simple des congrégations, considérées comme prolongements du « gouvernement romain » en France, Émile Combes interdira l’enseignement aux congrégations le 7 juillet 1904 (leur enlevant également la possibilité de prêcher et de commercer, étant entendu que les congrégations enseignantes doivent disparaître sous un délai de dix ans) ; le gouvernement Combes prépare ainsi une laïcisation complète de l’éducation.

Pour des raisons assurément politique, Émile Combes lui-même hésitera à rompre définitivement avec l’Eglise. En effet, les relations entre l’Église catholique et l’État sont toujours régies, en 1904, par le concordat signé entre Napoléon et le Pape un siècle plus tôt ; les articles organiques permettent, notamment, au gouvernement de contrôler le clergé français en nommant les évêques. Cyniquement, Combes craint de perdre ce contrôle sur l’Église en s’engageant pour la séparation, mais la suite des événements ne lui laisse guère d’autre solution : en juin 1903, une majorité de députés décide qu’il y a lieu de débattre d’une éventuelle séparation et constitue une commission dont Aristide Briand sera élu rapporteur ; d’autre part, le Pape Léon XIII, considéré comme progressiste, disparaissant en juillet 1903, son successeur, Pie X, sera beaucoup plus intransigeant ; les incidents entre la France et le Vatican se multipliront.

L’interdiction de l’enseignement aux congrégations provoquera un conflit avec le pape entraînant la rupture des liens diplomatiques entre le gouvernement français et la papauté, il n’y a plus qu’un pas à franchir vers la séparation. Aussi, le Vatican enverra des lettres de protestation antifrançaises aux chancelleries européennes ; lorsque le gouvernement français en aura écho, en mai 1904, il rompra définitivement ses relations diplomatiques avec le Saint-Siège. La fin des relations entre la République et la papauté rendra le régime concordataire caduc ; la “séparation” devenue urgente, Combes s’y rallie définitivement. Il propose un projet de loi sans tenir compte des travaux de la commission Buisson-Briand, mais sera déstabilisé et contraint à démissionner par le scandale de « l’affaire des fiches ». C’est le successeur de Combes, Maurice Rouvier, qui mènera la séparation jusqu’à son terme.

Un travail préparatoire important

La commission Buisson-Briand fut composée de trente-trois membres (dont une majorité absolue de dix-sept députés ouvertement favorables à la séparation). Elle sera présidée par Ferdinand Buisson, et rapportée par Aristide Briand. Ferdinand Buisson, se revendiquant « protestant libéral », est également le président de l’Association nationale des libres penseurs, et est célèbre pour son combat pour l’nseignement gratuit et laïque ; également grand commis de l’État, proche de Jules Ferry, il aura contribué à diffuser le substantif « laïcité » — terme qui n’est pas mentionné par la loi de 1905 —, dérivé du vocabulaire théologique (le laïc désignant, dans la religion catholique, le fidèle baptisé non clerc).

Au sein de la commission s’obervera l’affrontement de différents partis, notamment entre les partisans d’une destruction complète de l’Église (parmi lesquels Maurice Allard, Victor Dejeante ou Albert Sarraut) qui voudront contrôler l’Église par l’État, lui retirant ses biens et la jouissance des églises et cathédrales (transformées en maisons du peuple, théâtres, bourses du travail). Briand et Buisson comprendront rapidement la nécessité d’une loi de conciliation pour éviter un désastre.

Briand prendra même contact avec des ecclésiastiques, la chute du combisme donnant du poids à ses idées. Ainsi, lorsque Maurice Rouvier arrivera à la présidence du Conseil ; peu au courant des questions religieuses, il reprendra à son compte le projet de la commission pour trouver une solution. Aristide Briand, en rapporteur, présentera ainsi le 4 mars son projet à la chambre. Texte exhaustif composé d’une longue partie historique, d’études des situations des cultes catholiques, protestants et israélites, d’une comparaison avec les législations d’autres pays, et d’un projet synthétique. Il deviendra, après discussion, la loi française de séparation des Églises et de l’État de 1905.

Le nouveau projet de loi déposé dès la formation du gouvernement Rouvier s’inspire beaucoup du travail de la commission. D’emblée, Briand déclarera la « séparation loyale et complète des Églises et de l’État » comme réponse indispensable aux difficultés politiques qui divisent la France. La tâche d’Aristide Briand fut complexe : il du convaincre une partie de la droite catholique que la loi nouvelle n’était pas une loi de persécution de l’Église, sans toutefois se montrer trop conciliant aux yeux d’une gauche radicale ou d’une extrême gauche désireuse d’éradiquer le « bloc romain ».

Les intérêts et les enjeux sont compliqués, les débats houleux et passionnés, gauche et droite sont divisées ; il faudra le talent oratoire d’Aristide Briand pour réunir tout le monde autour d’un texte, au prix de quelques compromis. Aussi, beaucoup dans l’hémicycle semblent avoir compris que la séparation est devenue inéluctable ; la première victoire tient au fait qu’une partie de la droite catholique acceptera de faire avancer le débat pour obtenir des concessions qui rendront la séparation moins douloureuse pour les catholiques.

Aristide Briand, conscient que faire voter la loi est une chose mais que la faire appliquer en est une autre (et qu’une loi de séparation votée par la gauche et refusée par les catholiques serait inapplicable sur le terrain), tiendra à montrer qu’on ne doit pas faire une loi « braquée sur l’Église comme un revolver », mais prenant en compte les remarques audibles des catholiques.

Débats, vote et promulgation

La plus grosse pierre apportée à l’édifice de la séparation réside dans l’acceptation de l’article 4 de la loi, tant celui-ci aura été l’objet de craintes de part et d’autre de la Chambre des députés : c’est l’article qui définit à qui reviennent les biens mobiliers et immobiliers de l’Église.

En effet, les catholiques craignent que l’État ne veuille disloquer l’Église et provoquer des schismes, alors que les républicains refusent que le Vatican garde le choix des associations cultuelles aptes à bénéficier de la dévolution des biens de l’Église (qui pourraient être basées à l’étranger). À force de compromis, notamment en déclarant que “le pays républicain saura faire preuve de bon sens et d’équité“, Aristide Briand acceptera de revoir quelques formulations de l’article 4 proposé par Émile Combes.

Le 20 avril 1905, il déclarera à la Chambre :

« Nous n’avons jamais eu la pensée d’arracher à l’Église catholique son patrimoine pour l’offrir en prime au schisme ; ce serait là un acte de déloyauté qui reste très loin de notre pensée. »

Alors que la première version de l’art. 4 prévoyait que les biens ecclésiastiques soient dévolus à des associations de fidèles sans précision, la nouvelle version, défendue à gauche par Briand et Jean Jaurès, dispose que les associations cultuelles prévues par la loi se conformeront “aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice“.

L’article 6 fit également l’objet de nombreux débats. La version originale prévoyait qu’en cas de conflit entre plusieurs associations cultuelles sur l’attribution des biens dévolus, les tribunaux civils trancheraient. Briand et Jaurès accepteront le souhait des anticléricaux de transférer l’arbitrage au Conseil d’État, plus dépendant du gouvernement ; ce qui lui permettra de décider arbitrairement de l’attribution des lieux de cultes (cet article deviendra l’actuel article 8).

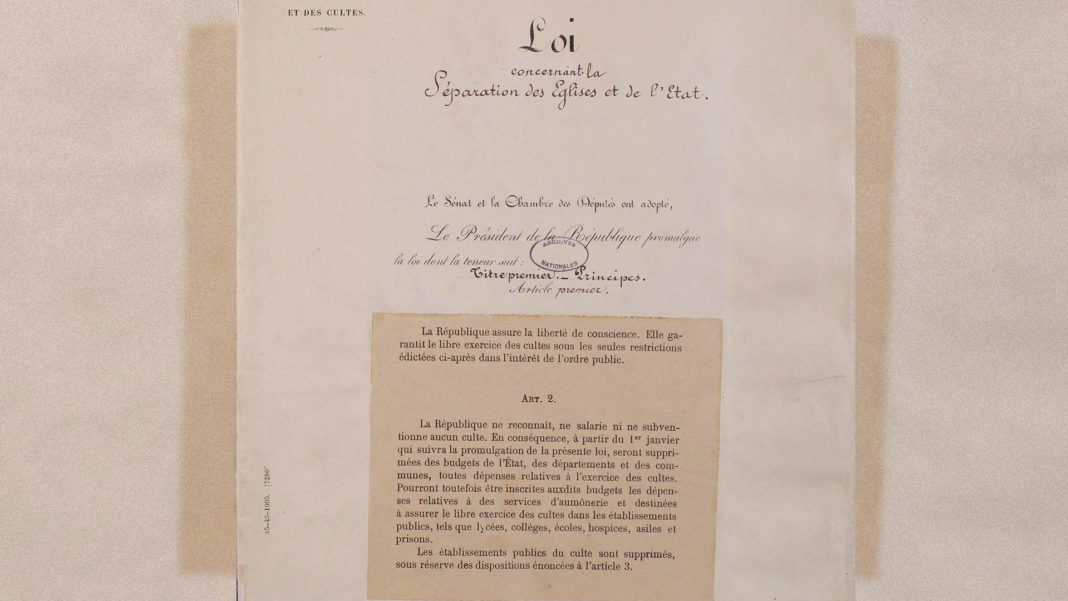

Enfin, malgré des divergences assez fortes, l’esprit de compromis dont Briand fut preuve n’ayant pas suffi à faire taire les craintes et les protestations des catholiques, et ayant même divisé une partie de la gauche radicale, la loi fut tout de même votée le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233 à la Chambre, et le 6 décembre 1905 par 181 voix pour contre 102 au Sénat ; elle sera promulguée le 9 décembre 1905, pour entrer en vigueur le 1er janvier 1906… cette loi nouvelle, tant débattu aujourd’hui, aura fin à la notion de « culte reconnu » et fera des différentes Églises des “associations de droit privé”.