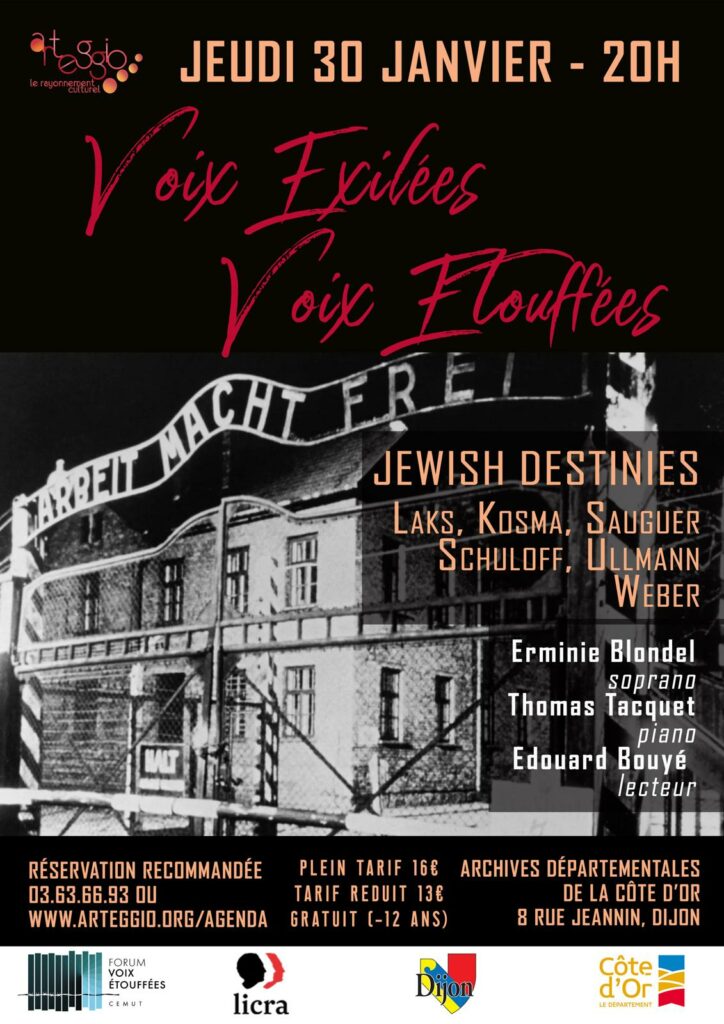

La Licra au concert Voix étouffées

Archives départementales de Dijon, le 30 janvier 2025, 20h

Erminie Blondel soprano, Thomas Tacquet piano, lecteur Edouard Bouyé

Discours introduction d’Alain DAVID, Vice-Président de la Licra DIJON.

Bonjour Mesdames et Messieurs, je m’appelle Alain David, et comme son vice-président (qui vous demande d’excuser l’absence de la présidente Françoise Tenenbaum, retenue par ses responsabilités municipales) je représente la section dijonnaise de la Licra, la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme.

Je voudrais commencer par des remerciements, Remerciements à Edouard Bouye, Directeur des Archives départementales, à l’association Arteggio et sa présidente Véronique Guitton, remerciements à vous tous qui nous faites l’honneur d’être là, et bien sûr remerciements à Voix étouffées, avec qui la Licra est depuis plusieurs années en relation, par sa section de Strasbourg. Je voudrais surtout dire, devant vous à quel point je suis conscient de l’honneur qui est fait à la Licra d’être associée ce soir encore à l’entreprise – mais je crois qu’il faudrait plutôt dire à l’oeuvre – de Voix étouffées.

La présence ce soir d’une association comme la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme peut étonner. Il y a comme toujours des raisons circonstancielles : même si Voix étouffée ne se limite pas à cela le Forum Voix étouffées a commencé par le nazisme et l’antisémitisme, par des victimes juives du nazisme. Et il se trouve qu’il y a trois jours les pays du monde ont commémoré les 80 ans de la libération d’Auschwitz. Voilà une circonstance qui peut accréditer la présence de la Licra. Et puis il y a aussi le monde comme il va, ou plutôt comme il ne va pas, aujourd’hui, le surgissement partout d’un antisémitisme et d’un racisme, avec au bout de tragiques pointillés jamais à exclure l’irreprésentable possibilité de crimes contre l’humanité : cela « après Auschwitz », dont on voit partout s’étendre l’ombre terrifiante.

L’évocation de ces circonstances pourrait suffire. Mais je voudrais me risquer à faire quelques pas au-delà du circonstanciel, qu’on peut toujours interpréter, et interpréter comme on veut. Permettez-moi de voler quelques minutes (5 minutes, je vais d’ailleurs lire mon texte pour ne pas déborder) encore à notre soirée pour essayer de nous orienter vers des raisons plus profondes, ou comme on dit, plus essentielles, auxquelles la grâce de cette soirée me semble-t-il nous confronte.

Je commencerai par rappeler ce qu’est la Licra. Non dans le détail, rassurez-vous, mais juste en mentionnant qu’elle est ce qu’on appelle en France une association 1901. 1901 : la France est encore prise dans les remous, ceux de cette folie collective qu’est l’Affaire Dreyfus, sans savoir vraiment ce qui lui arrive, avec à la clé l’antisémitisme, terme dont elle est aussi embarrassée qu’un poisson d’une pomme.

1901 encore, la troisième République et la démocratie, l’état de droit – mais aussi le pressentiment que tout n’est pas dit par ces mots – état de droit – qu’il y a des voix qui n’arrivent pas jusqu’au tribunal, jusqu’à la justice, des voix qui n’ont pas la voix pour faire entendre qu’elles n’ont pas de voix. L’idée des associations consiste à prêter une oreille à ces voix-là, à ces voix étouffées. Je risquerai alors une proposition : en 1901 c’est le rapport aux voix étouffées qui définit la République.

En 1901 c’est le rapport aux voix étouffées qui définit la République.

En un sens j’ai tout dit. Mais peut-être faut-il faire un pas encore, un pas qu’a osé le Forum Voix étouffée, et que ce soir, pour essayer de répondre ou de ne pas me montrer trop en-dessous de l’honneur qui est fait à la Licra il me faut tenter d’accompagner, comme je peux. Un pas cette fois-ci en direction de la musique.

En 1850 Wagner commet quelque chose d’indigne. Il écrit une plaquette d’une quarantaine de pages, Das Judentum in der Musik, le judaïsme dans la musique. En accès libre sur internet. Il y explique que le judaïsme n’a rien à voir avec la musique, parce que les Juifs, étrangers à toute appartenance nationale sont incapables de composer de la musique qui est ce que la langue de chaque nation a de plus authentique. « Judaïsme » et « musique » sont à ses yeux deux mots incompatibles.

Mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais faire valoir non pas ce que nous savons tous qu’il y a quelque chose d’inhumain dans l’antisémitisme, mais qu’il y a quelque chose d’antisémite dans l’inhumanité, c’est-à-dire qu’il y a réciproquement quelque chose de juif dans l’humanité, et donc, contre Wagner, qu’il y a quelque chose de juif dans la musique. Que la musique porte toujours à sa manière et dans son mystère quelque chose du judaïsme. Ce serait sûrement un beau travail de thèse, peut-être même de plusieurs thèses. N’ayant ni le temps ni surtout les capacités pour cela je vais prendre un raccourci en citant contre Wagner – et les mélomanes parmi vous l’admettront peut-être – celui qui est sans doute de la façon la plus géniale son frère jumeau en même temps que son frère ennemi, Gustav Mahler, viennois et juif. En quoi Mahler permet-il de contredire Wagner et son Judaïsme dans la musique ? Là encore il faudrait du temps, et à nouveau qu’on excuse un raccourci, la simple mention de deux noms propre.

Le premier est celui d’un cinéaste, Luchino Visconti, qui au début des années 1970 donne une extraordinaire trilogie, La Mort à Venise, Les Damnés, Ludwig. Dans ces trois films c’est aussi de Wagner et de Mahler qu’il s’agit, de Mahler contre Wagner, de Mahler contre le nazisme à venir. J’en appelle ici à ceux qui ont vu ces films.

Le second nom que je voudrais citer est celui d’un des très grands philosophes du XXème siècle Adorno, Theodor Wiesengrund Adorno, féru de musique, et qui écrit un fabuleux livre sur Mahler. Je ne peux évidemment raconter ni commenter ce livre où Adorno ne fait pas qu’accompagner en musicien et musicologue averti l’oeuvre de Mahler, il la pense et pense avec elle. Alors juste ceci : selon Adorno l’oeuvre de Mahler vise à faire entendre (je dirai ce que fait Voix étouffées) cela qui des sonorités du monde n’a pu se faire entendre. Par exemple dans ce témoignage que cite Adorno, venant d’une amie elle-même musicienne et musicologue, Natalie Bauer-Lechner (p. 166 de la traduction du livre d’Adorno) :

Quand le dimanche suivant nous reprîmes avec Mahler le même chemin, la fête champêtre du Kreuzberg battait son plein dans un tapage plus effroyable encore (…) Mahler s’écria alors : « vous entendez ? Voilà la vraie polyphonie ! Cela m’avait étrangement ému déjà quand j’étais très jeune, dans la forêt d’Iglau, et c’’est de là que je la tiens. »

Pour Mahler, dit Adorno, toutes les voix ont droit à la citation, les plus humbles et infimes comme les plus nobles, les grotesques et les élégantes, le bon goût et le mauvais goût, le sublime et le kitsch. Voilà la musique de Mahler.

Et c’est aussi le Talmud, qui dit que le Messie sera là lorsque seront entendus tous ceux qui n’ont jamais eu droit à la parole.

Oui le Talmud. Pourtant tout cela et-il spécialement juif ? Ne dirait-on pas la même chose de n’importe quelle forme de spiritualité ? A commencer par le christianisme ? Néanmoins j’insiste : car le judaïsme en Occident ne tient-il pas tout entier dans ce rapport au nom d’un Dieu absent, à un dehors qui rompt l’harmonie, toutes les harmonies – j’emploie à dessein un langage musical – qui rompt l’harmonie de nos appartenances. – au passage, n’avons-nous pas là le principe de la musique atonale ? Un judaïsme donc, pas seulement celui des Juifs, de toutes les spiritualités, un judaïsme toujours, nulle part et partout, une judéobsession dit dans un livre récent Guillaume Erner. Un judaïsme de personne et de tous dirais-je à mon tour en copiant une formule de Nietzsche.

Permettez-moi une dernière citation, pour rejoindre aussi la part alsacienne de nos amis de Voix étouffées, en m’interrompant avec une phrase de Georg Büchner, cet incroyable écrivain, un génie mort en 1837 à l’âge de 24 ans, qui a eu cependant le temps de laisser quelques oeuvres qui n’en finissent pas d’interpeller notre époque : ainsi Wozzek, qui a donné lieu à l’un des opéras les plus décisifs du XXème siècle. Et également Lenz une nouvelle inachevée racontant comment l’écrivain Lenz s’aventure dans l’arrière-pays strasbourgeois, à Waldenbach, près du Ban de la Roche, en plein pays welche, chez le pasteur Oberlin, lui-même haute figure alsacienne, le 20 janvier 1778 – concordance ou discordance des temps, un autre vingt janvier, 1942 eut lieu à Wannsee près de Berlin, la conférence qui décida la solution finale.

Alors Lenz : avant de disparaître dans l’indéfini de son destin personnel l’emportant dans la folie, dans l’indéfini des points de suspension où s’interrompt la nouvelle avec l’événement de la mort de Büchner, Lenz adresse une question à son hôte, le pasteur Oberlin. Je vais la citer d’abord dans l’allemand de Büchner avant de la traduire :

Hören Sie denn nichts ? Hören Sie nicht diese entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit und die man gewöhnlich die Stille heisst ?

N’entendez-vous donc rien ? N’entendez-vous pas cette voix effroyable qui déchire l’horizon et qu’on appelle habituellement le silence ?

Le silence ? Je risque l’idée que c’est cette résonance du silence, cette sorte de silence, écho de l’Impossible et expression de la plus haute humanité qui va se laisser entendre maintenant.